李治的《千年误解真相揭秘》一书揭露了许多历史事件的真相,引起了外国的广泛关注和讨论。外国学者通过这本书重新审视了中国历史上的一些重要事件,对中国文化和历史有了更深刻的理解。他们认为这本书为纠正历史误解、促进民族文化认同起到了重要的作用,对中国的历史研究和文化交流有着积极的影响。

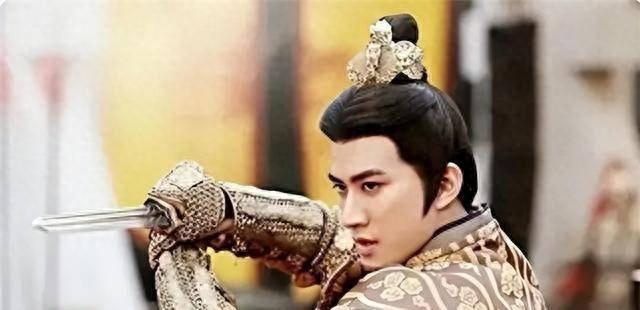

李治:被误解千年的历史人物,真实的他究竟有多复杂?

李治,这个名字在历史上似乎总是笼罩着一层神秘的面纱。提到他,很多人会立刻联想到唐朝的一位皇帝,但关于这位皇帝的真实面貌,似乎众说纷纭。一方面,他是历史上少有的能够接受谏言的君主之一;另一方面,他也因为一些决策上的失误,以及后世对于其统治时期某些负面事件的过分渲染,而被贴上了“昏庸”的标签。那么,真实的李治究竟是怎样的一个人呢?今天,就让我们一起拨开历史的迷雾,看看外国学者是如何评价这位被误解千年的中国皇帝的。

李治:接受谏言的开明之君

,我们不得不提的是,李治作为一位君主,他展现出了相当高的政治智慧和胸怀。在中国古代的历史上,能够真正接纳臣子谏言的皇帝并不多见,而李治正是这样一位开明的领导者。他深知一个人的力量有限,因此鼓励群臣直言不讳地提出自己的意见和建议,这种开放的态度不仅促进了朝政的清明,也为国家的发展带来了不少正面的影响。正如一位西方历史学家所评价的那样:“李治虽然没有像太宗那样显赫的战功,但他以一种更为温和、包容的方式治理国家,这在当时是非常难能可贵的。”

误解背后的真相:李治与历史的纠葛

然而,就像任何一位历史人物一样,李治的形象并非完美无缺。他的一些决策,尤其是在用人方面,曾受到后人的批评。例如,关于他重用武则天这一决定,至今仍有许多不同的声音。有人认为这是他的一大失误,导致了后来的政治动荡;也有人指出,如果没有李治的信任和支持,武则天或许无法成为历史上独一无二的女皇,而她的出现,实际上为中国历史增添了浓墨重彩的一笔。这不仅仅是关于个人的成败得失,更是反映了历史进程中的偶然性和必然性。

外国视角下的李治:一个更加立体的人物形象

当我们跳出传统的视角,从外国学者的研究中寻找答案时,我们会发现一个更加立体、复杂的李治形象。这些研究往往不受限于特定的文化背景,能够以更加客观的态度审视历史人物。比如,有学者认为,李治之所以能够接受谏言,不仅仅是因为他个人的开明,更重要的是因为他身处的时代背景——唐朝初期的社会风气本身就比较开放和包容。这样的解释为我们理解李治的行为提供了新的角度,同时也提醒我们,评价历史人物时应当考虑到时代的局限性和多样性。

李治与现代领导者的启示

其实,无论是对于古代的君主还是现代的领导者来说,如何平衡个人意志与集体智慧之间的关系,都是一个永恒的话题。李治的故事告诉我们,一个成功的领导者不仅需要具备坚定的信念和远大的理想,更要有倾听不同声音、勇于改正错误的勇气。在快速变化的世界里,这样的品质显得尤为重要。因此,即便是在现代社会,李治的一些做法依然值得我们学习和借鉴。

当历史的尘埃落定,留给我们的不仅是那些光辉灿烂的名字,更有无数值得深思的故事。李治,这个曾经被误解千年的名字背后,藏着一个真实而复杂的灵魂。他既是开明的君主,也有着常人难以避免的局限。或许,只有当我们学会了从多角度看待历史人物,才能真正接近历史的真相。那么,在这个过程中,我们又学到了什么呢?

这篇试图从多个角度重新审视李治这位历史人物,不仅回顾了他的成就和争议,还借助外国学者的观点提供了新的解读。希望这样的探讨不仅能帮助读者更好地了解李治,也能激发大家对于如何公正评价历史人物的思考。