在当今社会,离婚已经成为一件非常普遍的事情。由于家庭矛盾、感情破裂等各种原因,人们可以通过协议离婚或者诉讼离婚来终止婚姻关系。

有人认为这是社会进步和男女平等的体现,因为在古代的男权社会中并没有离婚制度。但事实上,古代早已有了离婚制度。

离婚

离婚制度是婚姻制度的重要组成部分,它和婚姻制度同时产生,并随着社会的发展而不断变化。唐朝时的离婚制度主要有三种——“和离”、“义绝”、“出妻”,其中最有特色的是和离制度。

《唐律疏议》卷十四《户婚律》第190条后款规定:“若夫妻不相安谐而和离者,不坐。”指夫妻感情不和、自愿离婚的,不受法律惩罚。这一制度将男女双方置于同等的法律地位,双方共同决定婚姻的结束,而不是单方面的决定。它的一个显著特点是男女双方在离婚这一点上态度一致,并无分歧。在和离制度下,男女双方均无过错,关键在于感情的不和。这一制度与今天的“协议离婚”相类似,在一定程度上体现出“男女平等”的思想观念和对夫妻双方感情自由的尊重,在中国法制史上具有重要意义。

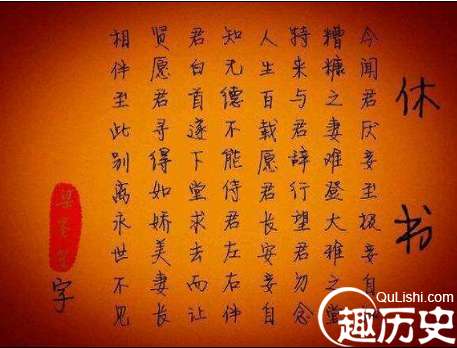

休书

义绝制度是指夫妻之间出现了法定的伤害行为,而导致的恩断义绝、必须离婚,否则将要被追究刑事责任。作为法律禁止的一种犯罪行为,要对其进行审判,追究行为人的法律责任,它需要有一定的法律主体依照法定的程序,直接向有管辖权的府衙和主管部门提起诉讼才能引起。没有讼诉,即便夫妻一方存在法定的伤害行为,也不能构成义绝离婚。这一点与如今的“诉讼离婚”相类似。

义绝离婚是官府主导的行为,主要原因在于礼法不合,触犯了封建社会的思想基础和强制性规范,与和离制度相比,其强制性尤为突出。而和离是一种夫妻双方不相安谐而自愿离婚的形式,其重点突出自愿离之,不以诉讼为方式,更为符合中道为止、勿趋极端的特色,在古代封建集权社会中难能可贵。

出妻

而在唐代,人们离婚采用最多的形式是“出妻”。出妻的涵义是指当妻子犯有法定的七种过错之一时,丈夫可以单方面解除婚姻关系。按照唐代法律的规定,出妻的七种法定条件分别是:

(1)无子:妻年五十以上无子,夫可以出妻。

(2)淫佚:纵欲放荡。

(3)不事舅姑(公婆):缺少对公婆的照料并违背无条件遵从的原则。

(4)口舌:说闲话、搬弄是非。

(5)盗窃:妻以秘密手段非法取得不属于自己的财产。这类财产包括他人的财产和妻私自取自家中的财产。

(6)妒忌:对男子性自由以及对与男子有染的其他女性的妒恨。

(7)恶疾:指妻患有不能与夫一同祭祀宗庙的疾病。

上述七项多是出于伦理道德方面的考虑。“出妻”的一大特点是,这是法律赋予男子单方面出妻的权利。这一权利,男子可以行使,也可以放弃,是一种选择性法律规范,它既无强制性,又无须经过官府判决。这也是封建社会男权的表现,因而在古代离婚中被普遍采用。